2025年8月23日、慶應義塾普通部(神奈川県横浜市)にて【先生のためのコミュニケーションWS体験会 ~教育現場における演劇の使い方~】を開催しました。この体験会は2023年度、2024年度に続き3回目の開催です。

私たちが普段小学校、中学・高校で実施しているワークショップ・プログラムを体験していただくとともに、演劇を授業に取り入れることに関心をお持ちの先生方・教育関係の方々どうしの情報交換会を実施しました。

第1部はまず、講師と参加者の簡単な自己紹介ののち、「コミュニケーションゲーム」を体験していただきました。

当NPO所属講師の北村耕治(きたむー)によるファシリテーションのもとで、

- 「名前の五十音順に座る」

- 「誕生日順に座る」

- 「ジャンケンをして先に3回“負けたら”抜ける」

- 「ジャンケンをした相手に簡単な質問をする」

- 「行ってみたい国が同じ人同士で集まる」

といったゲームを実施。次第に参加者同士の緊張もほぐれていきます。

▼名前の五十音順に座り直す。お互いに名前を確認し合ったり、「こっちですよ」と声を掛け合ったり

プログラムの体験後には、講師からプログラムのポイントや意図について解説を行いました。

コミュニケーションゲームはワークショップの開始時に実施しますが、年度はじめの学級開き・クラス作りにも活用できるゲームが多数ありますので、先生方の主導でぜひ実践していただきたいと思います。

続いて森内美由紀(みゆきさん)による「ジェスチャーゲーム」の体験。

このプログラムはジェスチャーゲームの要領で、あるお題を身体だけで観客に伝えられるよう話し合い・練習・発表を行うというものです。

私たちは普段「ジェスチャーゲーム」を小学校低学年から高校生・大学生〜高齢者といった幅広い年代の方々に実施しています。

そこで大事になるのが、参加者に合ったお題選び。言い換えれば、様々なお題のバリエーションがあるからこそ幅広い年代の方々が「ジェスチャーゲーム」に参加できるのです。

また私たちは「お題を自分たちで考える」「ジェスチャーゲームだけどセリフを喋っても良い」など、しばしばルールにアレンジを施します。参加者同士のコミュニケーションや創造性を引き出したり、ジェスチャーゲームを1つの大きな演劇作品創作の糸口にするためです。

本体験会では参加者にそうした「ジェスチャーゲーム」の幅広さやアレンジによる変化も体験していただきました。

限られた時間の中で協力して話し合い、役やストーリー、表現方法を決めていけるかがカギとなる「ジェスチャーゲーム」ですが、発表時には工夫の凝らされた表現の数々に自然と拍手が沸き起こりました。

こちらも体験後には、講師からプログラムの意図や仕掛け、今までの実施例について解説を行いました。

午後、第2部の前半は「スタンダップ大作戦」の体験。

森内美由紀(みゆきさん)・北村耕治(きたむー)が2人で進行を務めました。

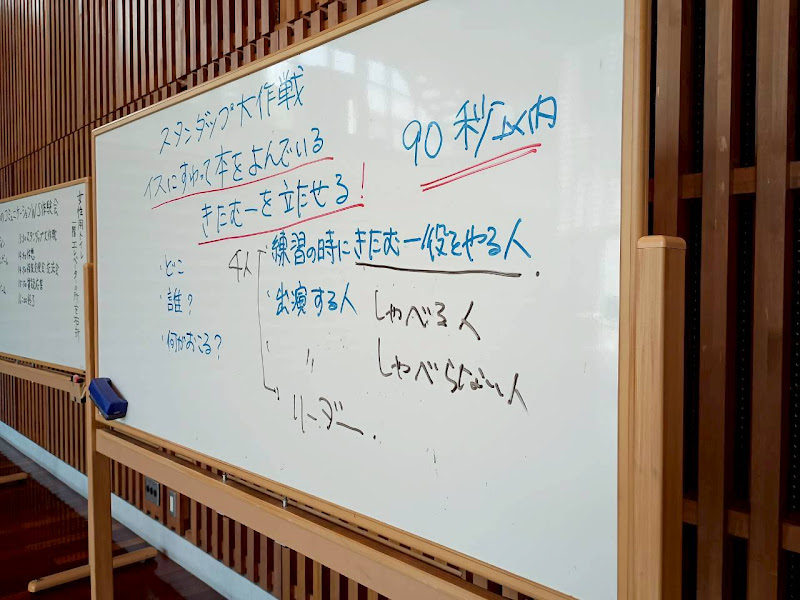

「スタンダップ大作戦」は、「椅子に座って本を読んでいる人(=きたむー)とやり取りをして90秒以内に立たせられればクリア」というシンプルなルールのゲームです。

しかし、座っている人は本を読みたくて椅子に座っているという設定なので、なかなか立ちません。

そこで参加者は3〜4人のグループに分かれ、きたむーを立たせるための設定・作戦をあれこれ考えます。

▼トライアンドエラーを重ねながらきたむーを立たせるための作戦・設定を考えます

このプログラムのテーマは、“価値観の異なる他者と出会い、いかに向き合うか”。

自分の当たり前が異なる人に出会った時に、自分の考えを押し付けるような一方的なコミュニケーションは理想的とは言えません。

かといって相手との関わりを遮断してしまうと課題は解決されません。

設定・作戦を考えるための話し合い、90秒以内という制限時間内での発表、そして発表後の振り返りも大変盛り上がりました。

こちらも体験後にはプログラムのポイントや意図、今までの実施例について解説を行いましたが、プログラムを体験した直後の熱気冷めやらぬ中、大きく頷きながらメモを取られている先生がたの様子が印象的でした。

続いて、「情報交換会」。

ここまでのワークショップ体験で疲れた体に一息入れながら、参加者とPAVLICのファシリテーターが入り混じり、勤務校での授業に演劇をどのように取り入れてらっしゃるかというお話や、今日体験したワークショップ・プログラムについての質疑応答など活発な情報交換が行われました。

夏休み終盤、そしてとても暑い日にも関わらずご参加いただきましたこと、また当日参加できずともご関心をお寄せいただきましたこと、お礼申し上げます。

そして末尾になりますが、多方面にわたりご協力いただきました慶應義塾普通部の小杉先生にも改めてお礼申し上げます。

またブラッシュアップして開催したいと思います。

(菊池ゆみこ)